Bedeutsam, wenn auch ungenau, sind die Jahre der jüdischen Präsenz in Brasilien. Sie können je nach gewählter Zählung variieren: ob seit der Zeit der Großen Schifffahrt, oder aufgrund der Inquisition auf der Iberischen Halbinsel, oder aufgrund der marokkanischen Einwanderung, oder wegen der zaristischen, nationalsozialistischen, kommunistischen Verfolgungen … oder sogar als sie von ihren Heimaten abreisten auf der Suche nach einer erfolgreichen und sicheren Zukunft für sich und ihre Nachkommen. Auch Juden, die seit jeher in der Alten Welt unterwegs waren, fanden ihren Weg in die Neue Welt.

Die Anwesenheit von Juden in Brasilien war oft unerwünscht und wurde in gewisser Weise aus Gründen entkräftet, die nichts mit der Art und Weise zu tun hatten, wie sie pragmatisch mit dem Land umgingen: Kinder großgezogen, die Sprache gelernt, Gewohnheiten übernommen, Institutionen für das Gemeinwohl und Unternehmen gegründet, die die Gegenwart lebensfähig machen und die Zukunft säen.

Von dem österreichischen jüdischen Schriftsteller Stefan Zweig (Wien, 1881 – Petrópolis, 1942) stammt der Ausdruck „Brasilien, Land der Zukunft“. Zweig sah in der Rassen- und Ethnienvermischung in Brasilien den Weg zu Toleranz und Integration, der eine neue Ära des menschlichen Zusammenlebens einleiten würde. In Brasilien und insbesondere in der Stadt Rio de Janeiro im 19. und 20. Jahrhundert können wir die fließende Integration jüdischer Einwanderer auf die Multiethnizität ihrer Individuen, auf die Horizontalität ihrer persönlichen und institutionellen Beziehungen ohne zentrale Macht und auf ihre Widerstandsfähigkeit zurückführen.

Judaika, eine Sammlung, die von der Geschichte zeugt

Jüdische Einwanderer aus verschiedenen Epochen brachten nicht nur die Besonderheiten ihrer religiösen Praxis und die Bräuche und Gewohnheiten ihrer Herkunftsländer mit, sondern auch eine Reihe von Dokumenten, Büchern und Gegenständen, mit denen sie ihr jüdisches Leben fortsetzten. Diese Gegenstände des Rituals oder des täglichen Gebrauchs, die untrennbar mit der Einhaltung von Religion oder Ernährungs- oder Verhaltensregeln verbunden sind, bilden eine Sammlung namens „Judaika“ und können in der Synagoge oder zu Hause ihren Platz haben.

In der jüdischen Tradition sind symbolische Elemente, ob essbar oder nicht, und die Gegenstände, die zu ihrer Aufnahme, Konservierung oder Präsentation hergestellt wurden, an sich unheilig und dienen als Instrumente zur Heiligung der göttlichen Schöpfung. Judaika-Gegenstände wie Kerzenhalter, Kelche, Gewürzbehälter und Kandelaber werden als solche kategorisiert, indem sie entweder Inschriften auf Hebräisch oder in der Sprache der Region, in der sie hergestellt wurden, tragen und sich auf ein religiöses Ereignis oder den Lebenszyklus beziehen, oder bei der Mangel solcher Merkmale eher auf ihre Provenienz oder Zugehörigkeitsgeschichte.

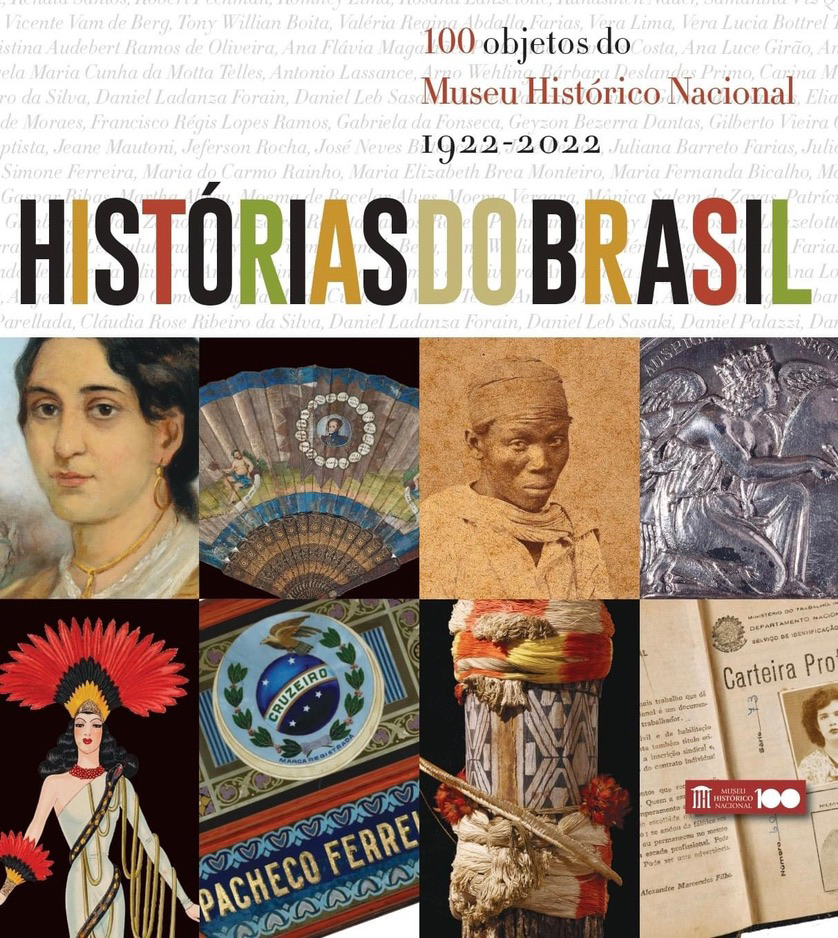

Im Mai 2022 erhielt das Museu Histórico Nacional (Nationale Historische Museum) von Rio de Janeiro von der 1942 von deutsch-jüdischen Flüchtlingen vor dem NS-Regime gegründeten Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro (ARI) die Schenkung eines „Etrog-Behälters“: eines Objekts von Judaika, das zur Unterbringung des Etrogs (gelben Zitronenfrucht) diente, eines der symbolischen Elemente des Sukot-Festes, des Hüttenfests. Das „Museu Histórico Nacional“ ist heute eines der ersten Museen über die nationale Geschichte eines Landes außerhalb Israels, vielleicht das erste, das Einwanderung und Präsenz von Juden in seine Sammlung und sein institutionelles Programm einbezieht. Jüdische Museen dokumentieren und zeigen die jüdische Einwanderung und Präsenz in verschiedenen Ländern der Welt. Nationale Geschichtsmuseen beziehen die Geschichte der Juden dieses Landes jedoch nicht in ihre Erzählung oder Ausstellung ein. Die Aufnahme des Etrog-Behälters in die Sammlung des Museums stellt die Integration der jüdischen Gemeinde in Brasilien dar und würdigt die gastfreundliche Art und Weise, wie Juden im Land aufgenommen wurden.

Etrog, die Frucht, die die Integrität des Charakters verkörpert

Der vermutlich aus Südostasien stammende Etrog (Citrus medica) verbreitete sich über Persien und Mesopotamien bis in den Mittelmeerraum. Zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert gelangte sie als erste Zitrusfrucht auf dem europäischen Kontinent in die Region Kalabrien in Italien, möglicherweise von Juden aus dem Nahen Osten mitgebracht.

Die Frucht ist groß, an der Basis deutlich asymmetrisch und ihre Schale ist leuchtend intensiv gelb und für eine Zitrusfrucht ungewöhnlich unregelmäßig. Die für den rituellen Gebrauch erforderlichen Eigenschaften des Etrogs sind vielfältig: Die Frucht muss am Ende eine Blütenknospe haben und ihre Schale muss makellos sein, ohne Falten oder Flecken und ohne Druckstellen; und sie muss von einem gesunden Baum geerntet werden, der nicht mit einer herkömmlichen Zitruspflanze gekreuzt wurde. Darüber hinaus sollte die Frucht weder rund noch zu elliptisch und groß genug sein, um die Hand zu füllen.

Der Etrog wird symbolisch in der Liturgie des Sukkot-Festes verwendet, das an die Hütten (sukot, auf Hebräisch) erinnert, die die Israeliten nach ihrer Befreiung aus Ägypten (Exodus) in der Sinai-Wüste bauten und bewohnten. Bei diesem Fest symbolisieren vier Pflanzenarten durch ihren Geschmack und/oder ihr Aroma oder die Abwesenheit beider die Vielfalt der Individuen, aus denen die jüdische Gemeinschaft besteht. Eine dieser Arten ist der Etrog, der aufgrund seines Aromas und Geschmacks mit Fülle und Integrität des Charakters assoziiert wird.

Um die Früchte während der acht Tage des Festes aufzubewahren, wurden und werden Behälter hergestellt oder angepasst, entsprechend dem ästhetischen Stil der Zeit und des Ortes, an dem die jüdische Gemeinde gegründet wurde. Der aus gepresstem, repoussiertem und gemeißeltem Silber mit Blumenmotiven gefertigte Etrog-Behälter im Museu Histórico Nacional stammt wahrscheinlich aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und bezieht sich auf einen ästhetischen Stil, der seit dem 19. Jahrhundert von der Bezalel School of Arts in Jerusalem verwendet wird. Das Objekt trägt Inschriften auf Hebräisch (3. Mose 23:40: „Du wirst die Früchte des gelben Zitronenbaums pflücken“) und auf Portugiesisch (Zum vierzigsten rabbinischen Jubiläum von Dr. Lemle. Von den Cariocas1 in Israel bis zur ARI 1-4-1973), die seine Verwendung und den Anlass erläutern, zu dem es der Synagoge gewidmet wurde.

Grão-Rabino Dr. Henrique Lemle

Rabbiner Dr. Lemle (Augsburg, 1909 – Rio de Janeiro, 1978) trat sein erstes Amt als Rabbiner an der liberalen Synagoge in Mannheim am 1. April 1933 an, dem Tag des Boykotts jüdischer Gewerbebetriebe und Arztpraxen in Deutschland. Bei dieser Gelegenheit erfolgte seine Investitur diskret und ohne gebührende Feierlichkeiten. Nach Abschluss seiner 40-jährigen rabbinischen Tätigkeit im Jahr 1973 erwies ihm die ARI, deren Mitbegründer und geistlicher Leiter er bis zu seinem Tod war, ihm am Freitagabend und Samstagmorgen am Schabbat ehrenvolle Ehrungen mit festlichen Gottesdiensten. Zu diesem Anlass wurde der Etrog-Behälter der Synagoge zu seinen Ehren gewidmet und eine Festschrift herausgegeben.

Rabbiner Dr. Lemle hinterließ tiefgreifende Spuren in der jüdischen Gemeinschaft Brasiliens und ein wertvolles Vermächtnis für das Weltjudentum. Er gehörte zur letzten Generation zeitgenössischer Rabbiner, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland wirkten, und wurde zu einem der einflussreichsten geistlichen Führer der Juden in Brasilien. In seinem Werk „Das jüdische Drama“ aus dem Jahr 1944 drückt Rabbiner Dr. Lemle seine Dankbarkeit aus: „Seit mehreren Generationen blühen im Zentrum und Norden des Landes Gemeinden brasilianischer Israeliten auf, die in der Ausübung ihrer Religion ungestört sind. Diese Kinder Brasiliens haben angesehene Positionen in der brasilianischen Gesellschaft und Wirtschaft erreicht und gleichermaßen zeichnen sich durch ihre Loyalität gegenüber dem israelitischen Glauben aus. Auf diese Weise machten sie ein weiteres Merkmal des wahrhaft demokratischen Charakters dieses Landes sichtbar: Ihre Loyalität gegenüber der jüdischen Religion hinderte sie nicht daran, zu den patriotischsten Kindern Brasiliens zu zählen.“

Rabbiner Dr. Lemle war nicht nur eine treibende Kraft innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Rio de Janeiro und Brasilien, sondern suchte auch intensiv den Dialog mit christlichen Entitäten und anderen Instanzen der brasilianischen Gesellschaft, damit sie gemeinsam nach einem friedlichen Zusammenleben zwischen Religionen und Ethnien streben konnten. Ihm wurde sein Einsatz anerkannt, indem er mit der Verleihung des Titels eines Ehrenbürgers der Stadt Rio de Janeiro gewürdigt wurde. Er war der Gründer der jüdisch-christlichen Bruderschaft (Fraternidade Cristã-Judaica), heute Interreligiöser und interethnischer Dialog, und gründete den Lehrstuhl für Hebräische Sprache an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro (UFRJ). Sein Tod im Jahr 1978 beendete nicht sein umfassendes Werk, dessen Wirkung als Lehre der Erneuerung, als Referenz für ein harmonisches Zusammenleben und als Vorbild für Integration und Inklusion fortbesteht.

Das neue Jahrhundert bringt neue Herausforderungen mit sich, bringt aber auch rückständige Themen mit sich, die bereits hätten überwunden werden sollen: Antisemitismus, Rassismus, verzerrte Ansichten über Menschen und Völker. Die Vision von Stefan Zweig, die Mission von Rabbiner Dr. Lemle und das Leben der vielen Einwanderer, die Brasilien zu ihrer Heimat machten, zusammengefasst in diesem repräsentativen Objekt jüdischer Tradition und Integration in das Land, müssen dringend in Taten zur Wiederaufnahme eines ewigen Projekts umgesetzt werden, in dem Wissen und Verständnis zu Toleranz und gutem Zusammenleben führen.

- Einwohner geboren in der Stadt von Rio de Janeiro ↩︎